Lara Lima Resende

Mestranda em História Global (PPGH/UFSC)

O final da 2ª Guerra Mundial (1945) inaugurou o cenário internacional ao desenhar, e ratificar, os Estados Unidos como potência mundial ao abandonar seu papel isolacionista para o reforço político, econômico, militar e diplomático nas suas relações internacionais. Desta forma, sua política externa se centrou em levar o “progresso” às regiões subdesenvolvidas, dentre elas a América Latina, Ásia e África, para fins de paz, prosperidades e valores a partir de auxílio técnico e financeiro. Foi um meio, portanto, de manter sua hegemonia à promoção do desenvolvimento nessas regiões.

No caso latino-americano, o auxílio estrangeiro, vinculado à política de Washington, reforçou o anticomunismo e a promoção da segurança nacional, desenvolvimento econômico e dentre outros aspectos. Neste ensejo, o Brasil foi um dos alvos que esteve inserido nos pactos de cooperação mútua de segurança, como o caso do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) (1947) e a Organização dos Estados Americanos (OEA) (1948), como também em auxílios técnicos, como foi o caso do Ponto IV (1947) e da Aliança para o Progresso (1961) que, em análise geral, baseados nas configurações dos seus respectivos tempos, tinham como objetivo aplicar programas técnicos e injetar capital estrangeiro como meio de desviar a ação comunista no país.

O receio comunista ganhou forças quando a Revolução Cubana eclodiu, em 1959, e reorganizou o jogo diplomático dos Estados Unidos na América Latina, mas, especificamente, no Brasil. As relações diplomáticas entre as duas nações ganharam esforços sob o intuito de intervir em qualquer iniciativa subversiva possível no país, contudo, essas ações tinham como papel fundamental tanto com os diplomatas e consulares norte-americanos em exercício, quanto às elites brasileiras de forma que suas opiniões se moldavam a partir dos interesses em comum dos simpatizantes em detrimento dos objetivos estadunidenses.

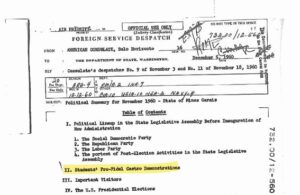

A análise documental, nesse sentido, permite averiguar os assuntos internos quanto à política e economia brasileira, mas também às atividades gerais que ocorriam no país. Esses documentos, de caráter confidencial, situados no projeto “Openning the Archives”, em parceria com a UFSC, UEM, a “Brown University” e o “National Archives”, permitem examinar como o corpo diplomático dos Estados Unidos agiu e teve notória atividade nos assuntos internos brasileiros. Não somente em questões burocráticas, mas em termos de investigar o cotidiano e possíveis atividades irregulares que afetassem as relações diplomáticas e se generalizassem causando danos à ordem mundial estabelecida.

O cônsul americano, Edmund A. da Silveira, em exercício em Belo Horizonte, enviou um telegrama ao Departamento de Estado de Washington, em 18 de novembro de 1960, alegando haver demonstrações pró-Fidel Castro entre os estudantes desde setembro do mesmo ano. Seus princípios começaram no evento “Seminário sobre a Revolução Cubana”, promovido pelos alunos da UFMG, que teve como os temas abordados: a política revolucionária, desenvolvimento econômico, problemas educacionais e domésticos, além de literatura. Um dos principais palestrantes foi o estudante Arnaldo Mouthé que, a convite, fez uma viagem a Cuba para adentrar sobre os assuntos e dinâmicas da ilha. Em suas considerações, Mouthé comentou de a necessidade do povo latino-americano apoiar a Revolução Cubana, visto que ela personificava a causa comum da região.

Mais tarde, em 5 de dezembro de 1960, o mesmo cônsul emitiu uma lista dos estudantes envolvidos nessas sucessivas manifestações pró-Castro, mas, que, dentre eles, também havia advogados envolvidos na defesa de Cuba. John Moors Cabot, atuante na Embaixada dos EUA no Brasil, analisou, em 28 de abril de 1961, como essas manifestações se difundiam (reuniões públicas, marchas, manifestações, mensagens para a Embaixada de Cuba) afirmando que elas eram organizadas por esquerdistas ultranacionalistas, trabalhadores vinculados a esta esquerda, tendo atuação, principalmente, em Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Belém.

Este exposto exprime como o corpo diplomático estadunidense esteve infiltrado na sociedade brasileira e, para além dos assuntos burocráticos, tinham noção do que se passava no cotidiano brasileiro, em geral, claramente em fusão com a alta sociedade que convergiam politicamente e ideologicamente com os EUA e, sobretudo, alimentavam a necessidade de o Brasil alicerçar seu jogo diplomático com Washington, tendo em vista o contexto macro, a Guerra Fria, e micro, a Guerra Fria Latino-Americana.

A abertura dos arquivos e documentos secretos estadunidenses permitem que, gradativamente, análises e pesquisas sobre as relações Brasil-Estados sejam aprofundadas. Recentemente, a Casa Branca tornou público o acesso de 2.343 documentos confidenciais que, dentre eles, contêm arquivos da CIA sobre a Guerra Fria, em geral, as configurações do embate entre Estados Unidos-Cuba e o monitoramento na América Latina. Todos disponibilizados no Arquivo Nacional dos EUA e auxiliam na pesquisa do funcionamento da política externa estadunidense na América Latina.